في ضحى 11 سبتمبر من عام 1931م في مدينة ليدن في جنوب هولندا حيث انعقد المؤتمر الثاني عشر للمستشرقين ألقى الدكتور طه حسين (ت 1973م) بحثه “في البيان العربي: من الجاحظ إلى عبدالقاهر”، وقرر فيه أن البلاغة العربية كما تجلت لدى مؤسسها الأبرز الجاحظ كانت متأثرةً بالتفكير البلاغي والأدبي الأرسطي اليوناني (لاسيما كتابي أرسطو: كتاب الشعر وكتاب الخطابة)، ورأى أن هذا التأثر تنامى حتى بلغ الذروة في النضج عند عبدالقاهر الجرجاني في “دلائل الإعجاز”. وكان هذا البحث الطاهوي باكورة أطروحات كثيرة تذهب إلى تقريرات مشابهة تعزو مضامين المدونة البلاغية العربية إلى أصولها في النظريات الأرسطية.

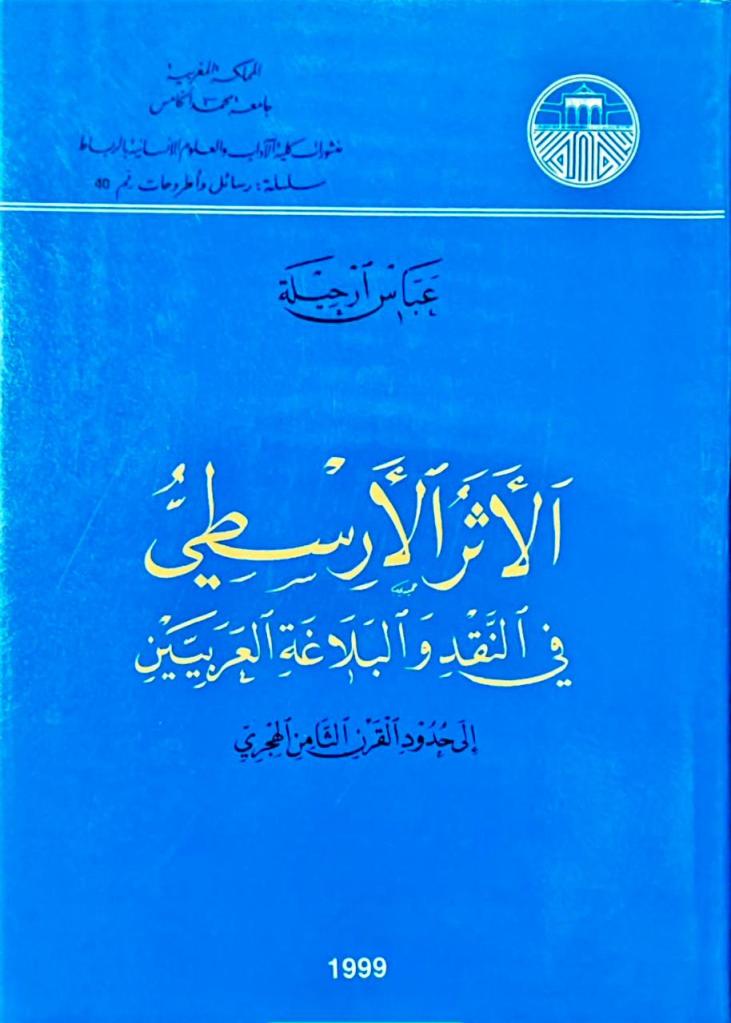

وقد انتدب الدكتور عباس ارحيلة لتحليل هذه الأطروحات وتفكيك خلفياتها وانحيازاتها الثقافية، وفحص مصداقيتها المعرفية، وقوتها الدلالية، وذلك في أطروحته “الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري” المقدمة لنيل دكتوراه الدولة في اللغة العربية وآدابها تحت إشراف الدكتور أمجد الطرابلسي، والتي نوقشت في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط في 28 مايو 1991م.

بعد مقدمات أكاديمية تضع الجدل حول “أصالة” البلاغة والنقد في سياقها الحضاري العام، وبعد تحليل موسع لكتابي أرسطو الشعر والخطابة، يبدأ ارحيلة في تقويم علاقة الجاحظ (ت255هـ) بالنظرية الأرسطية، ويلاحظ أولًا أن الجاحظ انتقد أرسطو وقال عنه: «لليونان فلسفة وصناعة منطق، وكان صاحب المنطق نفسه بكيّ اللسان، غير موصوف بالبيان، مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه وبخصائصه»، ولم يذكره باسمه، بل كان يقول “صاحب المنطق”، ولهذا دلالاته المهمة، فقد كانت شهرة أرسطو في الثقافة العربية في ذلك الوقت متصلة بالمنطق دون سواه، ولا توجد أدلة واضحة على اطلاع الجاحظ على كتابي أرسطو المذكورين، بل «لا يشك باحث ينظر إلى تراث القرن الرابع [فما بالك بما قبله!] نظرة شمولية، في أن [ترجمة] كتاب الخطابة، وترجمة متّى لـكتاب الشعر ظلا حبيسين لترجمتهما الرديئة الغامضة، ولم يتداول الترجمتين إلا فئة محدودة جدًا من متعاطي الفلسفة، ولم يعنوا بهما إلا باعتبارهما جزئين مكملين للمنطق» كما يقرر ارحيلة، ولذا فعامة من نسب إلى الجاحظ التأثر بأرسطو استند إلى عموميات فضفاضة عن الثقافة المعتزلية المتأثرة بالفلسفة الوافدة، ونحو هذه الإطلاقات التي لا تثبت بها دقائق المعاني.

بل إن القراءات التي تفترض مسبقًا التأثر تقع في عثرات بيّنة، ومغالطات دميمة، ففي أطروحته “الأثر الإغريقي في البلاغة العربية : من الجاحظ إلى ابن المعتز” التي تقدم بها لنيل الماجستير من جامعة بغداد عام 1396هـ/1976م كتب الباحث مجيد عبدالحميد ناجي عن تأثر الجاحظ بكلام أرسطو في حديثه عن ذم الكلام المتكلّف، ويقول أن الجاحظ «يسير في طريق النقاد اليونانيين ويتابعهم في آرائهم»، ويعني بها كلامه عن “تجنّب السوقي والوحشيّ والقوافي المجتلبة” (ص174-175)، فلما كرر النظر عرف ركاكة قوله هذا، فعاد ليبرر: «ونحن إذ نميل الى القول بتأثر الجاحظ بما كتبه اليونان في هذا الشأن ومتابعته لهم، لا لأنه تحسس بسماجة الكلام المتكلف والمبتذل إذ أن النفور من الابتذال والتعقيد انما هو من صفات النفس الإنسانية، ولكنني أميل إلى القول بالتأثر للتشابه الذي يكاد يكون تامًا بين الأسلوب الذي تحدث به كل من الجاحظ وارسطو حول هذه المسألة ولالتفاتهما الى بعض الخصوصيات» (ص176)، وهذا نظر ضعيف كما ترى، لأن الخصوصيات التي يذكر هشة ومتوهمة، وهو في تتبعه المتكلّف ينسى التراث اللغوي الضخم الذي ينهل منه الجاحظ في هذه المسألة وفي غيرها، والأنفة العروبية المجيدة التي يفيض بها قلمه، فكيف تكون إشارته إلى فضيلة توسّط العبارة بأن لا تكون وحشية ولا سوقية من الخصوصيات التي يحتاج مثل الجاحظ إلى أرسطو ليأخذها عنه؟

وهذا معنى شديد الأهمية، فالحديث عن التأثر والتأثير من دقيق البحث ومظنة لمضايق النظر، فالجزم بالنقل أو التأثر «يتجاهل وجود ظواهر أسلوبية في جميع لغات البشر… ومجال البيان يرتبط بكينونة الإنسان تعبّر به الذات عن مكنوناتها من خلال اللغة. وقد تتشابه العواطف الإنسانية في انفعالها بالوجود، وتتعارف بين الأمم في ذيوعها، ولكنها لا تتناسخ»، وإدراك هذه الخاصية يَضْعُف في النفس حين تتنطّع في ملاحقة التشابهات، وتستكثر على علماء العربية الأصالة أو النظر المستقلّ.

ثم تتبع ارحيلة كتابات ابن سلام الجمحي (ت231هـ) وابن المدبر (ت270هـ) وابن قتيبة (ت276هـ) والمبرد (ت ٢٨٥هـ) وابن المعتز (ت٢٩٦هـ) وثعلب (ت291هـ) ولم يجد لأرسطو أثرًا يذكر ولا تأثرًا معتبرًا بحال. ثم انتقل إلى الفارابي (ت339هـ) ووجد أن ما كان يعنيه من أرسطو هو المنطق، ومع تأثره بنظرية المحاكاة إلا أنه طرح تصورًا جديدًا لمفهوم المحاكاة، وربط الشعر بالمنطق وأقيسته على خلاف أرسطو، على أن الفارابي لا يعد في البلاغيين ولا في اللغويين بل هو مذكور في الفلاسفة.

أما قدامة بن جعفر (ت337هـ) فهو أول منظّر في البلاغيين يستحق أن يدرس تأثره بالنظريات اليونانية، ومع ذلك فقلّما يذكر في دراسات المهووسين بالتأثر اليوناني، وخصّه ارحيله بفصل خاص، وقد أشار قدامة إلى أن الفضائل التي يمدح بها الرجال أربع هي العقل والشجاعة والعدل والعفة، وهي التي نصّ عليها أفلاطون وأرسطو من قبل، والأهم من ذلك إدخاله المنطق وتوظيف “الحدود” والكليات في تعريف الشعر وبناء نظريته البلاغية، ولم يقبل العلماء طريقته بل رفضوها، “ولم تبق من روحه المنهجية إلا بضعة مصطلحات بديعية”.

وتطرق البحث إلى كتاب أبي القاسم الآمدي (ت371هـ) الذي تأثر بشيوع بعض المترجمات من الثقافة اليونانية، إلا أنه لم ينسق للنقل الحرفي ولا للنسخ المباشر، بل تأثره محدود ضئيل، ودليل ذلك أن عامة الذين درسوا المضامين الأجنبية في كلامه وصفوه بالجهل أو التحريف أو المسخ والتشويه، وهذا يدل على أنه لم يحفل بما عرفه وطالعه من علوم العجم، بل أعاد صوغه وفقًا لنظره الخاص وأخضعه لمعايير علومه المحلية الأصيلة، وهذا هو المتوقع من عالم عظيم مثله عاش في أوج عز الإسلام ومجد لغة العرب وآدابها، وإنما دخل الخلل على بعض الكَتَبة -في ظني- أنه درسوا التأثر في تلك العصور بعيون هذا العصر الذي يكون النقل فيه عن دراسات الأعاجم اللغوية طريقة للتفاخر والتمخطر بالمعرفة.

وتوالي البحث عن ابن طباطبا (ت322هـ) وأبي علي الحاتمي (ت388هـ) والقاضي الجرجاني (ت392هـ) وأبي هلال العسكري (ت395هـ) ثم التوحيدي (ت414هـ) وأثبت خلو مجمل أطروحاتهم من التأثر المزعوم بالنظريات الوافدة، فباستثناء “بعض الأنفاس الأرسطية في مجال المنطق” عند قدامة بن جعفر لا وجود لـتأثير أرسطي حقيقي في كتابات تلك المرحلة.

أما عبدالقاهر الجرجاني (ت471هـ) فقد زعم أمين الخولي وطه حسين أنه “فيلسوف يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه!”، ومعظم الجدل حول الجرجاني يدور حول: فكرة التخييل وفكرة النظم، ولم يثبت تأثره فيهما بمصدر أجنبي صرف، ولذا قرر جماعة من الباحثين المعاصرين كأحمد مطلوب وحمادي صمود وأحمد بدوي أصالة أطروحاته البارعة وانبثاقها عن بنية النحو العربي.

وبعد بضعة فصول ينتقل البحث إلى أبي يعقوب السكاكي (ت٦٢٦هـ)، الذي احتكم إلى المنطق احتكامًا بالغًا في تقرير نظام البلاغة كما في “المفتاح”، وكان لكتابه التأثير الواسع في استقرار بنية البلاغة على التقسيم الثلاثي المعروف (البيان، المعاني، البديع)، وإليه ينسب جفاف التنظير وتعقيد الدرس البلاغي المتأخر. ومع ذلك فيلتمس له العذر، فقد كانت غايته ضبط المنهج وصرامة منطق العلم، وهو «لا يقحم المصطلحات المنطقية إلا حين تفيد في التقسيم، ومركز بلاغته القرآن والحديث والشعر العربي وعمدته في التصور ما تعارف عليه نحاة العرب وأدباؤهم ونقادهم».

أما ابن الأثير (ت637هـ) فقد كان علمه الغزير وذهنه المتوقد فضلًا عن أنفته المفرطة واعتداد الشديد بنفسه تجعله بمنأى عن التأثر بالأعاجم، وقد كتب في “المثل السائر” يقول مخاطبًا بعض مخالفيه: «إن سلمتُ إليك أن الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع والفطرة، فماذا تقول فيمن جاء بعدهم من شاعر، وخطيب تحضروا وسكنوا البلاد، ولم يروا البادية ولا خلقوا بها، وقد أجادوا في تأليف النظم والشعر، وجاءوا بمعانٍ كثيرة ما جاءت في شعر العرب، ولا نطقوا بها؟. فإن قلت: إن هؤلاء وقفوا على ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه… قلت لك في الجواب: هذا باطل بي أنا، فإني لم أعلم شيئًا مما ذكره حكماء اليونان، ولا عرفتُه، ومع هذا فانظر إلى كلامي، فقد أوردتُ لك نبذة منه في هذا الكتاب، وإذا وقفتَ على رسائلي ومكاتباتي -وهي عدة مجلدات- وعرفتَ أني لم أتعرض لشيء مما ذكره حكماء اليونان في حصر المعاني علمت حينئذ أن صاحب هذا العلم من النظم والنثر بنجوةٍ من ذلك كله، وأنه لا يحتاج إليه أبدًا، وفي كتابي هذا ما يغنيك وهو كافٍ».

ثم ذكر ارحيلة غير واحد من المؤلفين كالسجلماسي (ت730هـ) الذي شغف بالمنطق ومقولاته الكلية، إلا أن أهمهم خاتمة المنظّرين حازم القرطاجني (ت684هـ)، فقد درس الفلسفة اليونانية بوسائط من كتب الفارابي وابن سينا، لا سيما في مفهومه عن المحاكاة والتخييل، وهنا لم يدقق المؤلف النظر كما ينبغي وتكلّف بعض التمحلات في تخفيف أثر الفلسفات الوافدة على تفكير حازم، مع أنه أشار محقًا إلى ضرورة بحث جذور نظريات حازم في المصادر العربية لا سيما المصادر الفلسفية، خلافًا لمعظم الأبحاث الذي تنقب في جراب حازم عن أمتعة أرسطو وأفلاطون.

ثم إن المؤلف ختم كتابه النافع بخلاصة دراساته الفاحصة للدعوى المذكورة أولًا، فقال:

«إن الأدلة النصية التي يُستدل بها على التقاطعات بين بلاغة أرسطو وبلاغة العرب لا تقدّم -كمًا ولا كيفًا- دليلًا علميًا على وجود التأثير، وإن حصيلة المقارنات التي أشاعها أصحاب “الغارة الهيلينية” لا تتجاوز في طروحاتها التخمينات والإدعاءات والظنون والاحتمالات، وقد ركب أصحاب “هَيْلَنَة” البيان العربي متون الإيديولوجية، فلم يحققوا قناعات علمية راسخة يُعتد بها في مجال تفاعل الفكر العربي الإسلامي بالفكر اليوناني وفي مجال الأدب المقارن، وستظلّ تلك المقارنات شاهدة على غياب الموضوعية والنزاهة العلمية».

وأشار للملحظ الذي سبق، فقال إن «المقارنات وقفت عند تشابه مسائل جزئية استمدت وجودها من تقاليد الشعر العربي، والتشابه لا يعني التأثر كما هو مقرر، وملامح التشابه في بعض الجزئيات لا يقطع بالاحتذاء، وتبدو تلك الملامح باهتة وضئيلة جدًا، وترتبط عادة بأساليب التجوز في الكلام مما هو موجود في كل اللغات، وفي كل الأزمان».

ثم يلخص نتائجه في صياغة عامة مهمة، ويقسم مدارس البلاغة إلى مشرقية على رأسها (الجاحظ وقدامة والجرجاني) ومغربية على رأسها (حازم)، فيقول: «المدرسة المشرقية وإن احتكمت إلى التعريفات المنطقية، وآثرت المقاييس العقلية في فهم المعاني الأدبية، فإنها ظلت تحتكم إلى الذوق، وترى تفريع القضايا وتتبع الجزئيات من مقتضيات التطور في رصد الظواهر الفنية في الخطاب الأدبي… ولما ظهرت المدرسة المغربية [يعني طبع كتاب منهاج البلغاء والمنزع البديع] اعتبر بعض الباحثين مسألة التأثير الأرسطي في البيان العربي قد حُسمت، والحق أن حازمًا حاول استقصاء جزئيات القول البلاغي، ورأى السجلماسي أن “الصور الجزئية… أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء”، فقصد إحصاء القوانين الكلية، فبقيت المدرسة المغربية بين البحث في جزئيات البلاغة وكلياتها. ولم تستطع هذه المدرسة – في اعتباري – أن تقترب من روح أرسطو النقدية والبلاغية، أو تثبت مسألة التأثير، إذ ظلت مرتبطة بأهداف البلاغة العربية الخالصة من خلال مقاييسها وتصوراتها». ويؤكد تأثير المنطق، فيقول: «لا أشك في أن المنطق الأرسطي قد ترك بصماته في تحديد الماهيات عند بعض البلاغيين مما أسهم في تشقيق الظواهر وتقسيمها، كما تدخل في تفهم بأنواعها وتسرب إلى بعض المباحث من علم المعاني. وأستطيع القول إني لم أجد تأثيرًا أرسطيًا في النقد والبلاغة العربيين، إلا ما كان له من أنفاس منطقية عند من يحلو لهم أن يجعلوا الجملة البلاغية قضية استدلالية».

وأختم بقول الدكتور إبراهيم سلامة مترجم كتاب الخطابة لأرسطو، حيث قال في أواخر كتابه “بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : دراسة تحليلية – نقدية – تقارنية”، الذي نشرته مكتبة الأنجلو عام 1369هـ/1950م، بعد أن زعم بعض التشابهات مع المصادر اليونانية: «وهكذا فعل العرب في بلاغتهم؛ فقد زادوا على الأبواب القليلة التي عرفوها من بلاغة أرسطو زيادةً لم تخطر له على بال، ولم ينقلوا إلى بلاغتهم إلا ما اتفق مع أدبهم».

نخرج هنا بفائدة عظيمة: كل الأفكار وإن بلغت الآفاق واحاطتها الأسماء البراقة، كلها افكار قابلة للنقد وهدم اصولها، فقط امتلك من الملكات والأدوات النقدية ما يمكنك لهدم صرح بُني على سراب.

لا تُسلّم الا بما كان قطعي الثبوت، وغير ذلك إعمل عقلك قليلاً، فقد وهبك الله عينين لتبصر وعقلًا لينقد وقلبًا ليفهم ويعي. فاستخدمهم حق استخدام.

إعجابLiked by 1 person

جميلة المراجعة تبارك الرحمن.

شوقتني للكتاب، واضح إنها دراسة فخمة.

إعجابLiked by 1 person

سلمت💐

إعجابإعجاب